基本方針

人権への取り組み

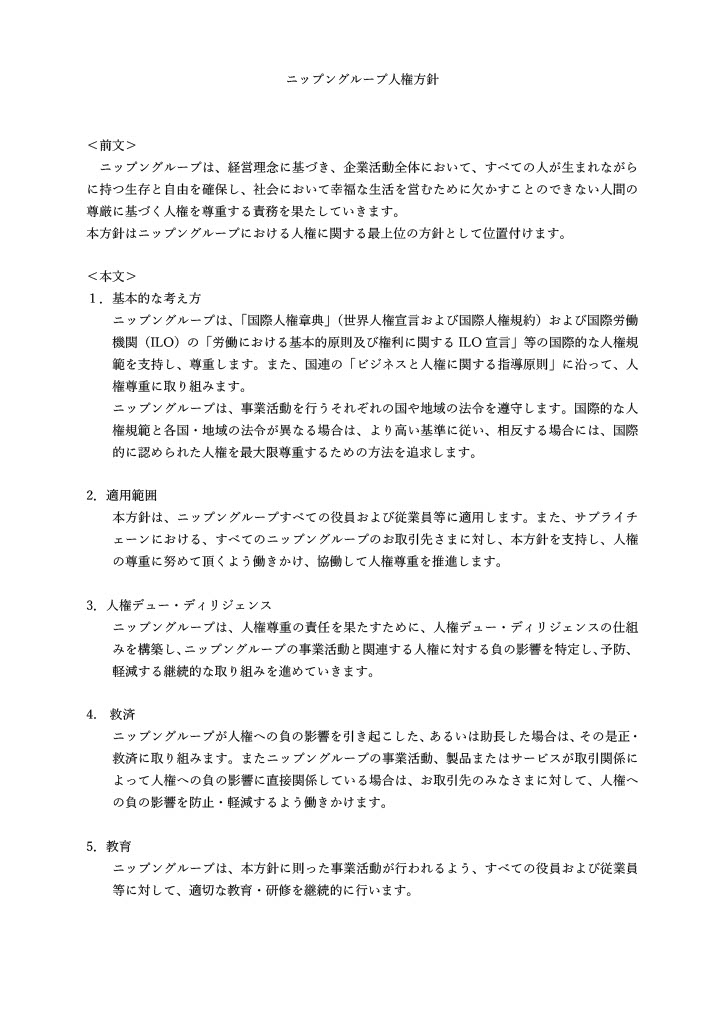

人権方針

ニップングループは、「行動規範・行動指針」の中で、安全に働ける職場環境確保、個々の従業員の人格・個性の尊重、高い倫理意識と法令を遵守、国際社会の一員として、国内外の地域発展に努めることを明記しています。

2025年に社内タスクフォースを立ち上げ、社外からの専門的な助言と、ステークホルダーとの対話を経て、「国際人権章典」(世界人権宣言および国際人権規約)および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」等、これらの要求を満たすため、「ニップングループ人権方針」を改訂しました。本方針は、ニップングループすべての役員および従業員等に適用します。また、サプライチェーンにおける、すべてのニップングループのお取引先さまに対し、本方針を支持し、人権の尊重に努めて頂くよう働きかけ、協働して人権尊重を推進します。

●人権方針、人権方針附属書

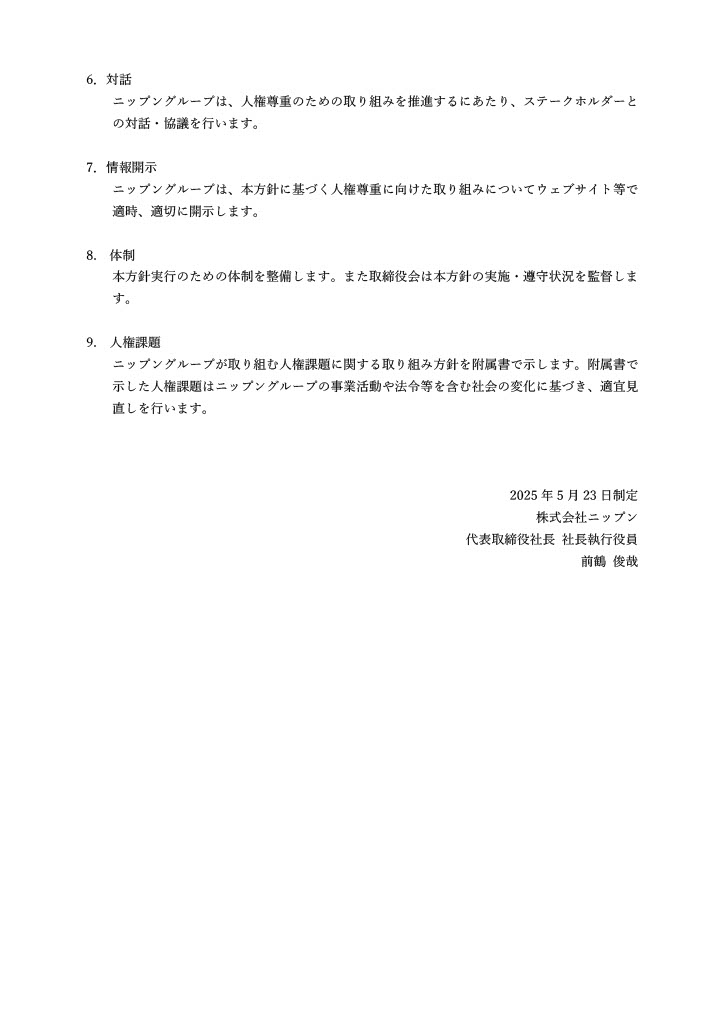

人権取り組み推進体制

事業に関わる人権課題については、「サステナビリティ実行委員会」と「リスクマネジメント委員会」を設置し、方針策定や人権デュー・ディリジェンスの実行、事業活動との連携、リスクの特定、評価に対応しています。両委員会での決議事項は、経営会議、取締役会へ報告され、「サステナビリティ委員会」で協議され、重要事項に関する決定を行っています。また、両委員会ともに代表取締役社長が委員長を務め、経営トップから全社一体となった体制を整えています。

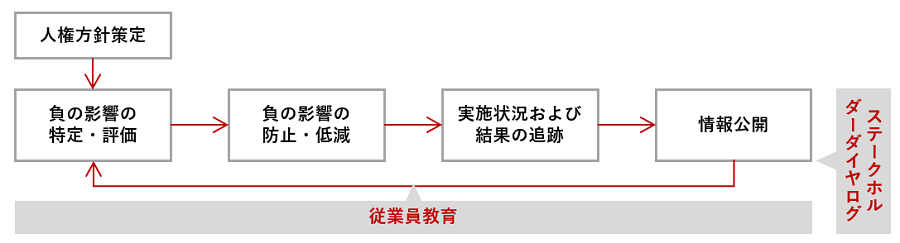

人権デュー・ディリジェンスの実施

ニップングループのバリューチェーン上の人権リスクに向き合うための実行プロセスとして、人権デューデリジェンスガイダンスに沿って取り組んでいます。

<人権デュー・ディリジェンスのサイクル>

人権に関する社内啓発の取り組み

ニップングループは、経営理念に基づき、企業活動全体において、すべての人が生まれながらに持つ生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない人間の尊厳に基づく人権を尊重する責務を果たすことの重要性を認識しています。当社グループの従業員は、ニップングループ人権方針に基づき、サプライチェーン全体での人権尊重の理解促進と実践を進めていきます。

<人権関連研修実績>

| 研修名 | 開催頻度 | 対象者 |

|---|---|---|

| ハラスメント研修 | 年1回 | 全従業員 |

| LGBTQに関する理解促進研修 | 年1回 | 新任役職者 (年度によっては全従業員) |

| 障がい者に対する理解促進研修 | 年1回程度 | 2024年度全従業員 |

| ビジネスと人権に関する研修 | 年1回程度 | 全従業員(グループ会社を含む) |

| 人権に関するeラーニング | 通年 | 全従業員(グループ会社を含む) |

人権に関する有識者ダイヤログの実施

当社は、これまでの人権方針・調達方針を改定するにあたって、ステークホルダーダイアログを実施しました。2025年2月には、国際労働機関(ILO)駐日事務所のプログラムオフィサーで渉外、労働基準専門官を務める田中竜介氏と一般財団法人CSOネットワークの代表理事(当時)を務める古谷由紀子氏の2名をお招きし、当社の前鶴俊哉代表取締役社長、小浦浩司取締役常務執行役員、大上夏子サステナビリティ推進部副部長の3名とともに、当社の人権や調達方針の取り組みについて意見交換を行いました。そのステークホルダーダイアログの一部を抜粋する形で以下にご紹介します。

■外部有識者

国際労働機関(ILO)駐日事務所 プログラムオフィサー 渉外、労働基準専門官田中竜介氏(前列右)

一般財団法人CSOネットワーク 代表理事 古谷由紀子氏(前列中)

■株式会社ニップン

代表取締役社長 前鶴俊哉(前列左)

取締役 常務執行役員 小浦浩司(後列左)

サステナビリティ推進部 副部長 大上夏子(後列右)

人権方針・調達方針改定の背景

前鶴:当社グループは、小麦をはじめ原材料の6~7割を輸入に依存しています。事業の拡大にともない海外からの問い合わせも増えていることから、サプライチェーン全体における諸課題への対応強化を目的として、原材料調達部を創設しました。これまでも認証材の採用など対応をすすめていましたが、今後は組織的な方針の下、サプライヤーの皆様と協働しながら、持続可能な調達体制を構築していきます。

小浦:国内での人権の取り組みは、健康経営を起点とした従業員のウェルビーイングの追求と、法令順守の活動が中心でしたが、社会的にサステナビリティへ取り組みが重要視される中、人権をベースとした大きな枠組みの中で、人的資本経営についても“人権”を基軸として再構築を進めています。

大上:方針の改定の背景には、現行の人権方針・調達方針が、国際的な基準の要件を満たしていないことがありました。食品事業の拡大に伴いサプライチェーンがグローバルに広がる中で、特に上流工程においてトレーサビリティの限界もあり、人権リスクの把握と対応が難化しているのが現状です。国際競争力を高めるためにも、「ビジネスと人権に関する指導原則」等に則った方針策定を契機に、従業員教育の充実による意識向上と、対応力の強化につなげたいと考えています。

有識者からの意見

田中:国際的に食品業界は課題が多いとされております。企業の事業活動がサプライチェーンに負荷をかけているかもしれないという視点を持っていただくことが重要で、ビジネスと人権の原点となっています。事業を拡大される中で、ある食材の調達量が全体に占める割合がどんなに小さくとも、人権リスクが顕在化すれば企業の説明責任は問われ、批判の対象となります。国際機関の立場から申し上げると、水産業などサプライチェーンの把握が困難な分野にも目を向けていただきたいです。取引を通じてグローバルサプライチェーンに繋がることは、現地の方々にとっては、インフォーマルからフォーマルなビジネス環境に変われるきっかけとなります。こうした理由からも「リスクがあるから取引をしない」という対応は避けていただきたいです。人権方針を形骸化させないためには、声を上げることのできない脆弱な立場の人々をイメージし、その人権リスクから措置を講じていくことが社会的責任を果たすことにつながります。

古谷:食品産業は、サプライチェーンが非常に長く、最終的な調達先が把握できないことも多いと聞いています。しかし、たとえ調達量が少量であっても、人権リスクの高いところもあることから優先順位をつけ、必要に応じてアンケートなどを行ってはどうでしょうか。ただ、中小のサプライヤー企業からはアンケートの内容が理解できない、という声も聞きます。一緒に改善・解決に取り組むといった姿勢をもって、アンケートを行うことが大切だと思いますし、社会問題を解決する企業に求められる姿勢です。日本の消費者はリスクゼロを求めがちですが、リスクをゼロにすることはできません。問題発生時の対応も想定しながら、情報開示を含めたリスクマネジメント体制も検討しておく必要があります。

今後の取り組み

大上:人権方針は当社で働くすべての従業員の方にお読みいただけるよう複数の語に翻訳します。また、人権に対する社内理解を高めるため、教育の充実、人権デュー・ディリジェンスを起点とした社内外との継続的な対話を展開していきます。

前鶴:食品業界は外国人労働者の存在なしには成り立たない状況です。当社グループの工場だけではなく、お客様である、小売業界や飲食業界にも多くの外国人労働者の方が働かれています。ここでもサプライチェーンに目を配る必要があると考えています。当社が最重要視する製品の安全は、サプライチェーン上のすべての方の安全・人権と両立するものでなければならず、さまざまな施策に人権の視点を取り込む形で、体制の強化を図っていきます。

持続可能なサプライチェーンの構築

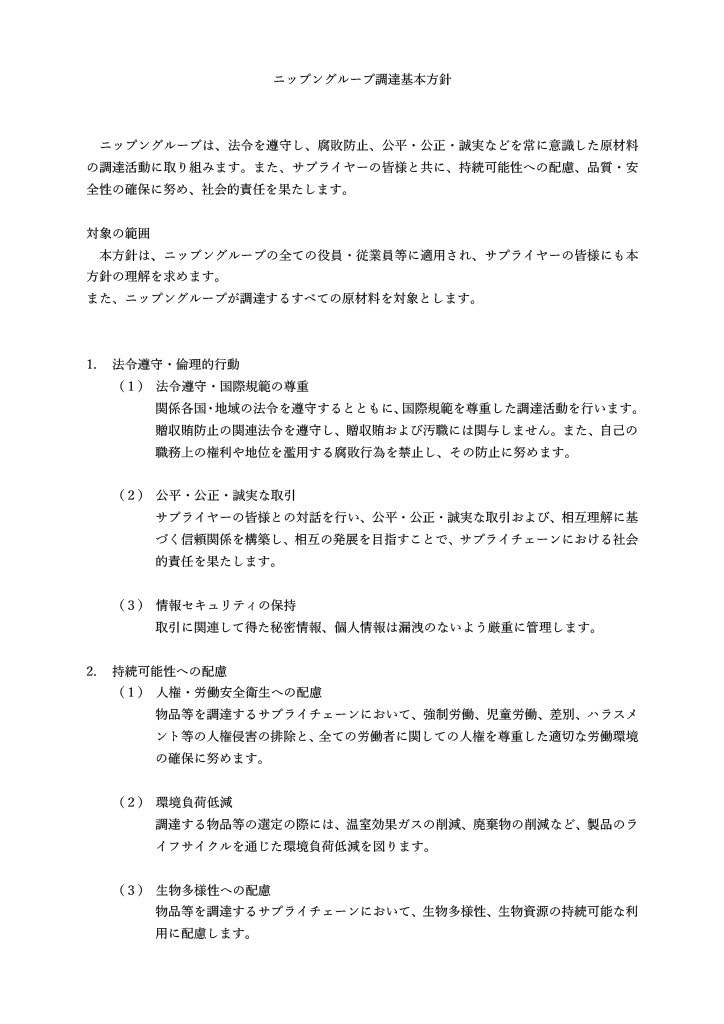

調達基本方針

●調達基本方針

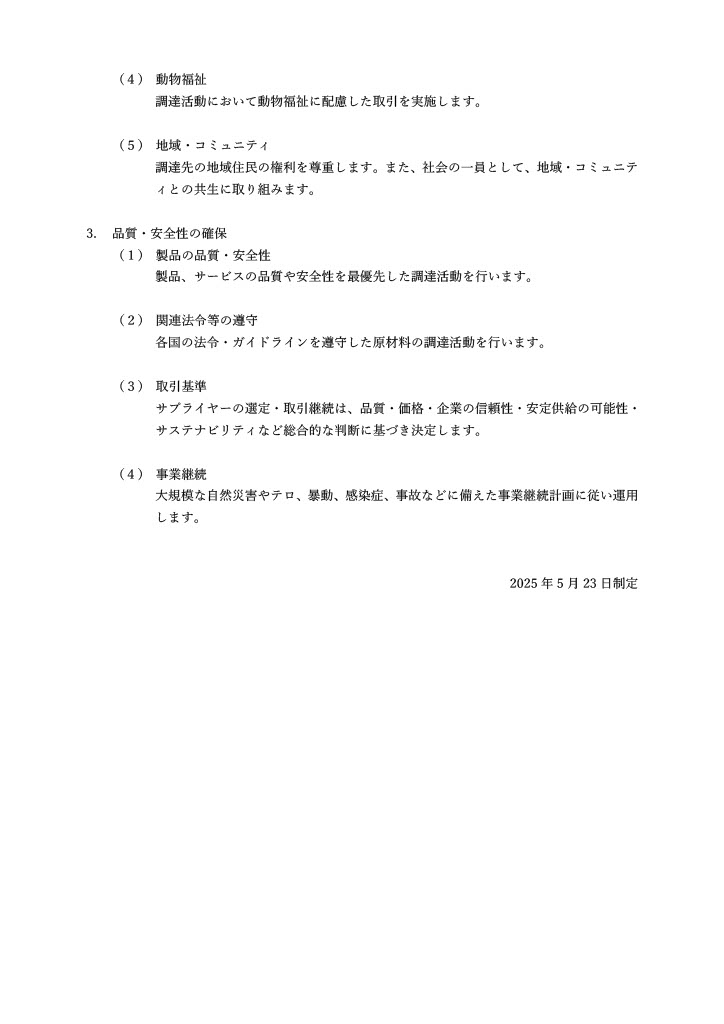

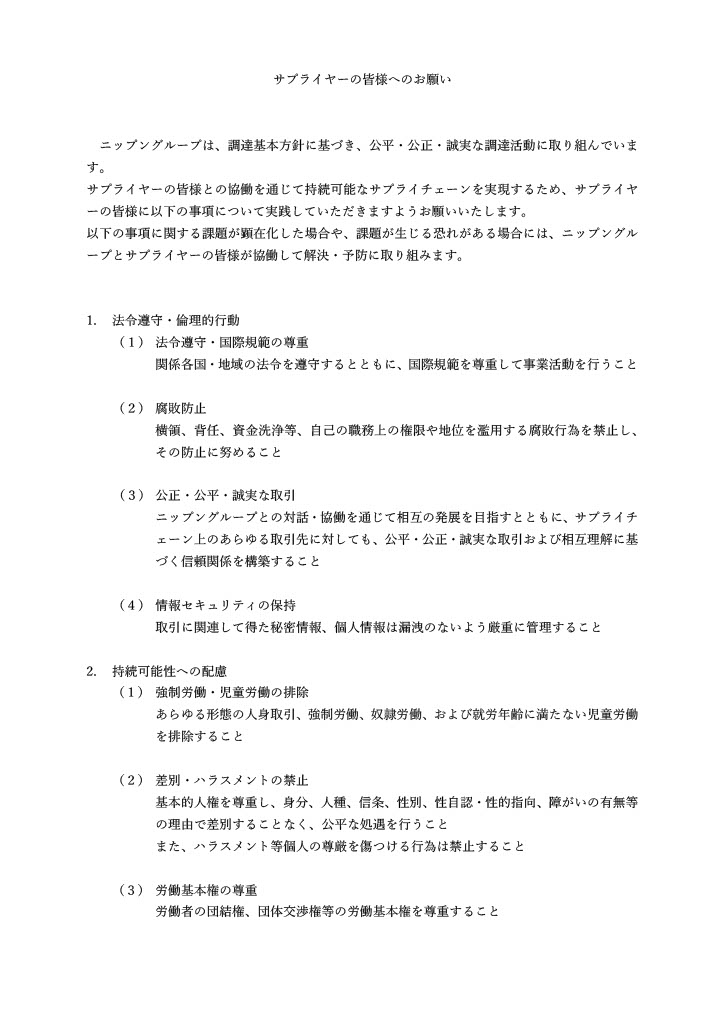

サプライヤーの皆様へのお願い

ニップングループは、調達基本方針に基づき、公平・公正・誠実な調達活動に取り組んでいます。

サプライヤーの皆様との協働を通じて持続可能なサプライチェーンを実現するため、サプライヤーの皆様に以下の事項について実践していただきますようお願いいたします。

●サプライヤーの皆様へのお願い

生物多様性の保全

当社グループは、穀物や野菜、魚介類など、多くの地球の恵みの恩恵を受け、事業を展開しています。これらの素材の調達から製造、物流、加工等のサプライチェーン全体の事業活動が環境に大きな影響を与えていることを認識しています。サステナブルな食料システムの維持のため、「気候変動対応」「生物多様性の保全」「循環型社会の実現」を通じ、食の持続可能性に対する負のインパクトを軽減することは、当社グループの事業継続において、喫緊の課題です。経営理念「人々のウェルビーイング(幸せ・健康・笑顔)を追求し、持続可能な社会の実現に貢献します」の実現のため、事業全体を通じて、環境保護への取り組みを推進していきます。

生物多様性方針

ニップングループは、多岐に渡る原材料を取り扱い、様々な技術を用いて価値を創出する総合食品企業として、自然資本はビジネスに欠かせない要素の一つであり、バリューチェーンを通じて密接に関わっていることを認識しています。生物多様性は、その自然資本の状態を健全に保つ上で重要です。生物多様性の喪失はニップングループにとって重大なリスクであり、ビジネスの持続性に直結することから、以下の8つの考え方のもとで生物多様性の保全に主体的に取り組んでいきます。

●生物多様性方針

マルチステークホルダー方針

当社は、事業を行う上での従業員や取引先等の様々なステークホルダーとの関係構築の方針として、マルチステークホルダー方針を策定いたしました。

企業経営において、株主にとどまらず、従業員、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめとする多様なステークホルダーとの価値協創が重要となっていることを踏まえ、マルチステークホルダーとの適切な協働による企業価値の向上を図ってまいります。

方針や具体的な取り組みについては、以下のPDFファイルを参照ください。

以上