監修:神戸女子大学教授 甲斐達男先生

サワー種は、発酵が進むと乳酸・酢酸が増えるためpHが下がり、穀粉のある種の酵素が働きやすくなります。原料穀粉の栄養成分がサワー種の発酵中にどう変化するか、最新の科学研究成果1-8)をもとに概説します。

タンパク質

人が試食した研究では、市販イーストのパンよりも、サワー種のパン(サワーブレッド)のほうがタンパク質の消化性が約16%高いという結果が報告されています。胆嚢の反応(用語1)に大きな差はない一方で、胃から腸への移送(胃排出)(用語2)はやや速くなる傾向があります。その理由としては、サワー種発酵で生じる有機酸が生地のpHを下げ、小麦粉にもともと含まれるタンパク質分解酵素プロテアーゼを働きやすくすることが考えられます。さらに、乳酸菌と酵母が共発酵する過程で、これらの微生物由来のプロテアーゼ分泌も促進される可能性があります。サワー生地では可溶性タンパク質が大きく増え、グリアジンの分解やグルテニン高分子量サブユニットの部分分解が確認されています。これらの変化は、グルテン感受性の症状を和らげる可能性を示唆しています。

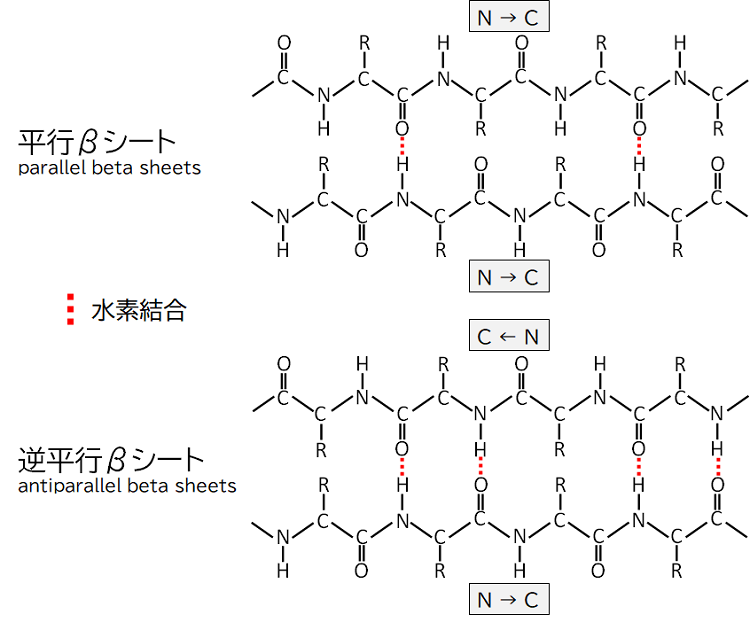

また、多くの乳酸菌はグルテン構造を組み替え、菌種によって平行βシートを増やすもの、逆平行βシートを増やすものがあります。生地内部にβシート由来の微細な層状構造が形成され、逆平行βシートが優勢になると三次元的な繊維状ネットワークが作られます(図1参照)。逆平行βシートは水素結合が強く安定で、こうした構造変化がサワーブレッドの食感をソフトにする一因と考えられます。

炭水化物

サワーブレッドはインスリン反応(用語3)が小さく、グリセミック指数(GI: Glycemic Index)も低くなる傾向があります。麦皮部の食物繊維が多い全粒粉パンではGIが低いことはよく知られていますが、サワー種を併用するといっそう低下しやすくなり、サワー生地に食物繊維を5〜10%添加すると、GIは55未満に低下したという報告もあります。サワーブレッドにおけるGI低下の主な要因として、デンプンの消化を遅らせる以下の4点が挙げられます。

(1)乳酸菌が作る酢酸と乳酸。酢酸は胃排出を遅延させ、乳酸はデンプンとグルテンの相互作用を強めることでデンプン分解を抑制し、消化を遅らせます。

(2)難消化性デンプン(クラスター状構造)。焼成前のサワー生地のpHは3.5〜4.0程度で、この低いpH環境下では、有機酸がアミロペクチンの分岐鎖の酸加水分解を促し、ここで分離した分岐鎖同士が水素結合ネットワークを形成してクラスター状構造を作り、難消化性デンプンが形成されます。

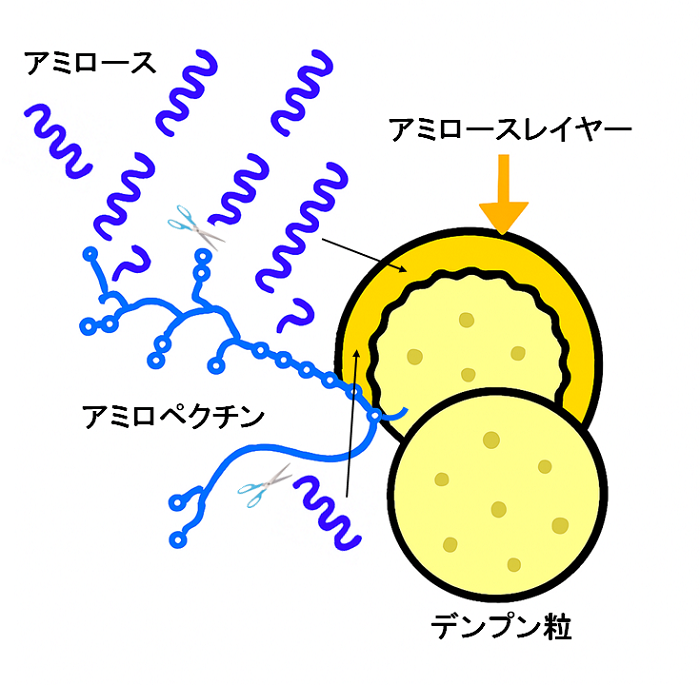

(3)アミロースレイヤー(図2参照)。アミロペクチンから分離した分岐鎖と内在性のアミロースがデンプン粒の表面を覆って層状に配置されることで、アミラーゼの作用を阻害します。

(4)結晶ラメラ構造(用語4)。酸性条件下で焼成すると、アミロペクチンの分岐鎖が緩やかに再配列し、二重らせん構造を形成しやすくなります。この構造は水分子の排除を促し、結晶ラメラ構造を形成して消化酵素の作用を妨げます。

サワーブレッドでは、発酵時間が市販イースト使用パンに比べて長いため、ポリオール以外のFODMAP(用語5)の分解率が高まり、特にフルクタン(用語6)が著しく減少します。ただし、フルクタンの減少については、乳酸菌種、つまりサワー種によって顕著な差があります。

脂質・ビタミン・ミネラル・食物繊維

(1)脂質。サワー生地の低いpHはリパーゼ活性を抑制し、脂質の酸敗を軽減しますが、穀粉の脂質含有量は低いため、効果は限定的です。また、サワー生地発酵中に、脂質から生じるヘプテナール、ノネナール、ドデセナールなどの香気成分は減少しますが、乳酸菌によって生成されるアセトイン、酪酸、乳酸、酢酸、ジアセチルなどの強い香気成分によって、その減少は隠されます。

(2)ビタミン。穀類の胚芽や外皮にはビタミンE、チアミン、葉酸が豊富に含まれるため、全粒粉ではそれらの含有量が高くなります。加えて、特定のサワー種に含まれる乳酸菌種はリボフラビン・チアミン・葉酸を生成する能力を持つものもあり、これらのビタミンが補強される可能性があります。

(3)ミネラル。穀類はカリウム、リン、マグネシウム、亜鉛などの重要なミネラルの供給源です。しかし、穀類に多く含まれるフィチン酸がミネラルとキレート(用語7)結合するため、これらの消化・吸収が阻害されます。一方で、穀類中にはフィチン酸を分解する酵素「フィターゼ」が含まれており、至適pH4.3〜4.6では酵素が良く働くため、低いpHのサワー生地ではフィチン酸の分解率が70%以上と高まり、ミネラルの吸収改善につながります。

(4)食物繊維。前回までに説明したように、水溶性食物繊維は水に溶けて粘性を示し、血糖値やコレステロールの急激な上昇を抑える働きがあります。一方、不溶性食物繊維は水に溶けず、腸内で膨張して腸を刺激し、便通を促進します。両者は腸内環境の改善に寄与するため、バランスよく摂取することが重要です。ライサワーブレッドの研究では、発酵中に水溶性・不溶性の両方の食物繊維が増加することや、不溶性食物繊維の一部が水溶性食物繊維に変換することが報告されています。

参考文献

1. Wang, Z., Wang, L.: Impact of sourdough fermentation on nutrient transformations in cereal-based foods: Mechanisms, practical applications, and health implications. Grain & Oil Science and Technology. 7, 124-132 (2024)

2. Fernandez-Pelaez, J., Paesani, C., Gomez, M.: Sourdough technology as a tool for the development of healthier grain-based products: An Update. Agronomy. 10(12), 1-20 Article 1962, (2020)

3. Alkay, Z., Falah, F., Cankurt, H., Derti, E.: Exploring the nutritional impact of sourdough fermentation: its mechanisms and functional potential. Foods. 13(11), 1-21 Article 1732, (2024)

4. Gobetti, M., De Angelis M., Di Cagno, R., Calasso, M., Archetti, G., Rizzello, C.G.: Novel insights on the functional/nutritional features of the sourdough fermentation. International Journal of Food Microbiology. 302, 103-113 (2019)

5. Poutanen, K., Flander, L., Katina K.: Sourdough and cereal fermentation in a nutritional perspective. Food Microbiology. 26, 693-699 (2009)

6. Graca, C., Lima, A., Raymundo, A., Sousa, I.: Sourdough fermentation as a tool to improve the nutritional and health-promoting properties of its derived-products. Fermentation. 7(4), 1-17 Article 246, (2021)

7. Sadeghi, A., Ebrahimi, M., Hajinia, F., Kharazmi, M.S., Jafari, S.M.: FoodOmics as a promising strategy to study the effects of sourdough on human health and nutrition, as well as product quality and safety; back to the future. Trends in Food Science & Technology. 136, 24-47 (2023)

8. D’Amico, V., Ganzle, M., Call, L., Zwirzitz, B., Grausgruber, H., D’Amico, S., Brouns, F.: Does sourdough bread provide clinically relevant health benefits? Frontiers in Nutrition. 10, 1-22 Article 1230043, (2023)

用語解説

1. 胆嚢の反応

脂質の消化を促進するために、食事摂取後に胆嚢から胆汁が十二指腸へ分泌される生理的反応です。

2. 胃排出

胃に入った食物が消化された後、十二指腸へ送られる過程を指します。

3. インスリン反応

食後の血糖値上昇を感知して、膵臓がインスリンを分泌する生理的プロセスを指します。

4. 結晶ラメラ構造

高分子(特にポリマー)が結晶化する際に形成される、板状または層状の規則的な構造です。

5. FODMAP

Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols:発酵性オリゴ糖、二糖類、単糖類、ポリオール。FODMAPは小腸での吸収が困難で、大腸で発酵してガスを発生させて、腹部膨満感・下痢・便秘など、過敏性腸症候群(IBS)の症状を引き起こすことがあります。

6. フルクタン

果糖分子が多数結合して構成される難消化性の炭水化物の一種で、腸内発酵性が高く、FODMAPの一つとして知られています。

7. キレート

複数の配位部位を持つ分子が、金属イオンを包み込むように結合する様式で、安定した錯体を形成する特性があります。